Die Verfügbarkeit von Rohstoffen sichert langfristig den Produktionsbetrieb der bayerischen Wirtschaft. Das Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ) gibt Impulse für Maßnahmen zur Reduzierung des Materialverbrauchs in Unternehmen. Ein EU-weites Konzept, das hierzu eingesetzt werden kann, ist die Integrierte Produktpolitik (IPP). Diese politische Strategie konzentriert sich auf die Schonung von Ressourcen, die Reduzierung negativer Umwelteinwirkungen sowie die stetige Rückgewinnung und Weiterverarbeitung von Rohstoffen im Sinne der Kreislaufführung.

Was ist Integrierte Produktpolitik?

Mit dem Konzept der Integrierten Produktpolitik verfolgen die EU-Kommission aber auch Deutschland und die Bayerische Staatsregierung das Ziel, die Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus vom Abbau der Rohstoffe bis hin zur Abfallentsorgung zu verringern.

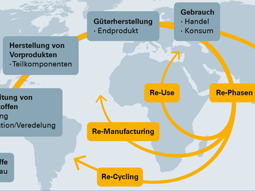

"Integriert" steht dabei für die Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus, angefangen beim Rohstoffabbau über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung. Einen Überblick über die Stationen des Lebenszyklus von Produkten zeigt die folgende Abbildung.

"Produkt" schließt dabei alle Produkte und Dienstleistungen mit ein, die zu einer Verringerung der Umweltauswirkungen von Produkten beitragen können. Konkrete Maßnahmen können alle oder nur bestimmte Produkte betreffen.

"Politik" benennt dabei die vorwiegend unterstützende Tätigkeit der Behörden im IPP-Konzept. Fokus der Politik sollte auf der Definition wichtiger Ziele liegen. Zudem ist es deren Aufgabe, die entsprechenden Mittel den Beteiligten zur Verfügung zu stellen und Anreize zur Verbesserung der Umweltauswirkungen zu schaffen.

Der typische Lebenszyklus eines Produktes im Detail: Im ersten Schritt werden die für ein Produkt notwendigen Rohstoffe abgebaut und für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Dies können beispielsweise die Trennung des Rohstoffes vom Umgebungsgestein, die Raffination von Rohöl oder die Veredelung von Metallen sein. Auf Basis dieser Vorbereitungen werden Vorprodukte hergestellt, die als Teilkomponenten in die Güterherstellung einfließen und zu einem Endprodukt verarbeitet werden. Das Produkt gelangt in den Handel, wird konsumiert und verwendet, bis sich die Nutzer des Konsumguts entledigen.

Nach dem Gebrauch besteht vorrangig die Möglichkeit, das Produkt zu demselben oder einem anderen Nutzen wiederzuverwenden. Die Vorbereitung eines Konsumguts zur Wiederverwendung für denselben Zweck, etwa durch Prüfung, Reinigung oder Reparatur, und die industrielle Aufarbeitung zu einer gleich- oder höherwertigen Produktleistung werden durch den Begriff Re-Manufacturing beschrieben. Sind keine dieser Alternativen umsetzbar, sollte das Produkt durch einen Fachbetrieb verwertet werden.

Beim Recycling wird das Produkt zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen aufbereitet, beispielsweise um die enthaltenen Rohstoffe wieder zurückzugewinnen und diese Sekundärrohstoffe entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke einsetzen zu können. Bestimmte Produkte werden ggf. energetisch verwertet. Die Beseitigung von Abfällen geht mit einer Ausschleusung der Schadstoffe aus dem Wirtschaftskreislauf einher. Im Sinne der IPP sollten bei der Entwicklung eines Produktes zielgerichtet Vorkehrungen getroffen und optimierte Fertigungsprozesse gewählt werden, sodass am Ende des Produktlebenszyklus so viele Produkte wie möglich wieder- oder weiterverwendet werden können und ein möglichst hoher Recyclinganteil erreicht wird.

Wie setze ich als Unternehmer IPP um?

Für die Umsetzung von IPP im Unternehmen sollten alle Lebenszyklusphasen - von der Herstellung bis hin zur Entsorgung - berücksichtigt werden. Für Unternehmen bedeutet dies konkret: Von der Produktentwicklung über den Einkauf, der Produktion, der Nutzungsphase bis zur Entsorgung werden alle am Produkt beteiligten Akteure mit eingebunden (siehe Abbildung 2).

1. Produktentwicklung

Bereits vor Produktionsbeginn lohnt es sich, den Materialaufwand systematisch zu ermitteln, um einen Grundstein für einen effizienten Materialeinsatz entlang des Lebenszyklus zu setzen und damit Kosten einzusparen. Hierbei sollten folgende Kriterien besonders beachtet werden:

- Materialauswahl (geringe Materialvielfalt, kreislauffähige Materialien, möglichst Sekundärrohstoffe)

- Kriterien beim Produktdesign (lange Lebensdauer, modulare Bauweise, Austauschmöglichkeit von Gebrauchsteilen)

2. Einkauf

Im produzierenden Gewerbe sind die Materialkosten durchschnittlich mit 43 % der größte Kostenfaktor. Falls Sie hohe Beschaffungskosten für Materialien haben oder Impulse für eine umweltverträglichere Auswahl neuer Maschinen und Anlagen benötigen, können u.a. folgende Aspekte beachtet werden:

- Umweltanforderungen an Produktbestandteile, Lieferanten und Maschinen (z.B. Umweltzeichen, Managementsysteme)

- produktspezifische Kriterien (z.B. Materialanforderung, Technische Daten)

3. Produktion

In der Produktion kann die Materialeffizienz durch die Reduktion von Materialien oder durch die Optimierung der Verpackung gesteigert werden. Wenn Maschinen und Anlagen optimal eingestellt sind, das Produkt zum Produktionsverfahren passt und das Personal entsprechend sensibilisiert und geschult ist, können Kosten und Material eingespart werden. Hilfe leisten können folgende Tools bzw. Maßnahmen:

- IST-Analyse in der Produktion

- Materialverlustdatenblatt mit Input-Output-Analyse

- Optimierung der Verpackungssystems

Im Verpackungsbereich werden Kunststoffe vermehrt eingesetzt, siehe dazu auch:

- LfU/REZ: Kunststoffe

- IHK München: Recyclingfähige und nachhaltige Verpackungen – Ein Leitfaden für Unternehmen - PDF

4. Nutzungsphase

Die Reparaturfreundlichkeit eines Produktes kann deren Lebensdauer signifikant erhöhen. Hier kann es helfen, Zusatzangebote zu schaffen, welche zu den Produkten passen:

- Hilfestellungen für Kunden zur Nutzung des Produktes

- Informationen für Kunden zur Dauerhaftigkeit und Werthaftigkeit der Produkte

- Schaffung von Reparaturmöglichkeiten und Angeboten

- Alternative Nutzungskonzepte wie Sharing- und Leasingmodelle

5. Entsorgung

Bei der Wiederverwendung oder Entsorgung spielen die fortlaufende Produkt- und Materialnutzung, sowie das Abfallmanagement eine wichtige Rolle. Hierbei sind auch rechtliche Aspekte, insbesondere das Produkt- und Abfallrecht zu beachten. Die Kreislaufführung von Materialien spielt hierbei eine große Rolle. Hilfe leisten können folgende Tools bzw. Maßnahmen:

- Checklisten zur Fortlaufenden Produkt- und Materialnutzung können hierbei sehr hilfreich sein

- Das Abfallmanagement hilft hier bei einer strukturierten Abfallerfassung und ermöglicht den Aufbau einer Daten- und Vergleichsbasis.

- Entsorgungskosten können durch ein funktionierendes Abfalltrennsystem gesenkt werden

Zur Umsetzung der dargestellten Maßnahmen bietet die Studie "Einfach. Effizient!" des Ressourceneffizienzzentrums Bayern einzelne Leitfäden für jede Phase des Produktlebenszyklus mit Informationen, sowie Arbeitsblättern und Vorlagen, um die Ressourceneffizienz in Unternehmen zu steigern.

Wie ist IPP auf europäischer Ebene verankert?

IPP bildet einen festen Bestandteil in der Strategie der Europäischen Union. Bereits 2001 veröffentlichte die EU-Kommission ein Grünbuch zu IPP, um das europäische Konzept vorzustellen. Zwei Jahre später folgte eine Mitteilung der EU-Kommission, in der verdeutlicht wird, dass "Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus einheitlich behandelt und nicht einfach von einem Abschnitt des Lebenszyklus in einen anderen verschoben werden [dürfen]" (EU-Kommission, 2003, S. 3).

Für das IPP-Konzept sind in der Mitteilung der Europäischen Kommission 2003 fünf Kerngrundsätze formuliert:

- Denken in Lebenszyklen – Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eines Produktes mit dem Ziel einer Verringerung seiner kumulativen Auswirkungen auf die Umwelt – "von der Wiege bis zur Bahre".

- Zusammenarbeit mit dem Markt – Förderung des Angebots an und der Nachfrage nach umweltgerechteren Produkten und dadurch Setzen von Anreizen, sodass sich der Markt zur Nachhaltigkeit hin entwickelt.

- Einbeziehung aller Beteiligten – Alle, die mit dem Produkt zu tun haben (d.h. Industrie, Verbraucher und Staat) sollen in ihrem Einflussbereich handeln. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen ist zu fördern.

- Laufende Verbesserung – Ob bei der Gestaltung, der Herstellung, der Verwendung oder der Entsorgung eines Produktes. Häufig sind Verbesserungen möglich, um Umweltauswirkungen zu verringern. IPP zielt dabei auf eine laufende Verbesserung ab, statt einen festen Schwellenwert festzulegen.

- Unterschiedliche politische Instrumente – Der IPP-Ansatz erfordert eine Reihe unterschiedlicher Instrumente, da es viele, verschiedene Produkte mit diversen Beteiligten gibt. Diese Instrumente reichen von freiwilligen Initiativen bis zu festen Vorschriften und von der lokalen bis zur internationalen Ebene.

Welchen Beitrag leistet der Freistaat Bayern zur Integrierten Produktpolitik?

Der Freistaat Bayern hat als europaweiter Vorreiter bereits im Jahr 1999 über das damalige Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz eine IPP-Initiative gestartet. Die Bayerische Staatsregierung formuliert folgende drei Handlungsprinzipien für IPP:

- Kommunikation: Grundlage aller Bemühungen zur Reduzierung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Produkte ist ein stetiger und offener Informationsaustausch unter allen Akteuren, die entlang des Produktlebenszyklus beteiligt sind. Darüber hinaus fördert der Dialog von Wirtschaft, Wissenschaft und Staat das gegenseitige Verständnis. Ergebnis der Kommunikation sollte die gemeinsame Zielformulierung und die Verständigung auf umweltverträgliche Vorgehensweisen sein.

- Kooperation: Zur Unterstützung einer intensiven Kommunikation arbeiten alle Akteure des Produktlebenszyklus in Netzwerken vertrauensvoll zusammen. Das vielfältige Know-How der Beteiligten erleichtert und fördert die Entwicklung von Innovationen zur Verringerung negativer Umwelteinwirkungen. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt den Innovationsprozess, indem sie Impulse für umweltbewusstes Handeln setzt (z.B. ForCycle), die Kooperation der Akteure begleitet und gegebenenfalls den Informationsaustausch (Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern) moderiert.

- Integration: Ziel gelungener Kommunikation und Kooperation ist die Integration von Umweltverbesserungsmaßnahmen bereits zu Beginn des Produktlebenszyklus in das Produktdesign. Dabei gilt es für die Beteiligten, Wirkungszusammenhänge auf allen Lebenszyklusstufen zu erkennen und in das eigene Wirtschaften zu integrieren. Notwendig ist ein Denken in Systemen, sodass Umweltwirkungen nicht von einer Phase in die nächste verschoben werden, sondern dauerhafte Lösungen gefunden werden.

Die Integrierte Produktpolitik ist Bestandteil des Umweltpaktes Bayern, einer Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft. Im Rahmen des Projektverbundes ForCYCLE Technikum im Zeitraum 2022 bis 2025 werden mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt der Integrierten Produktpolitik finanziert und begleitet. Hierbei wird die anwendungsbezogene Forschung auf dem Weg in die Umsetzung von Umwelt- und Kreislaufwirtschaftstechnologien und -verfahren weiter gestärkt. Weitere Informationen zum Projektverbund finden Sie hier:

Weiterführende Informationen

Links

- LfU/REZ: Bayerischer Ressourceneffizienzpreis 2023

- LfU/REZ: Projektverbund ForCYCLE Technikum

- LfU/REZ: Fokusthema Ökodesign

- StMUV: Übersicht zur Integrierten Produktpolitik mit Leitfäden

- StMUV: ForCycle

- LfU/REZ: Einfach. Effizient! – Studie mit Leitfäden zur Steigerung der Material- und Rohstoffeffizienz im Unternehmen

- EU-Kommission: Grünbuch zur Integrierten Produktpolitik

- EU-Kommission: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Integrierte Produktpolitik. Auf den ökologischen Lebenszyklus-Ansatz aufbauen

- Umweltpakt Bayern - PDF